Fermo amministrativo Fermo amministrativo: cos'è, normativa di riferimento, iscrizione, effetti, cancellazione, veicoli esclusi, impugnazione e giurisprudenza

Cos’è il fermo amministrativo

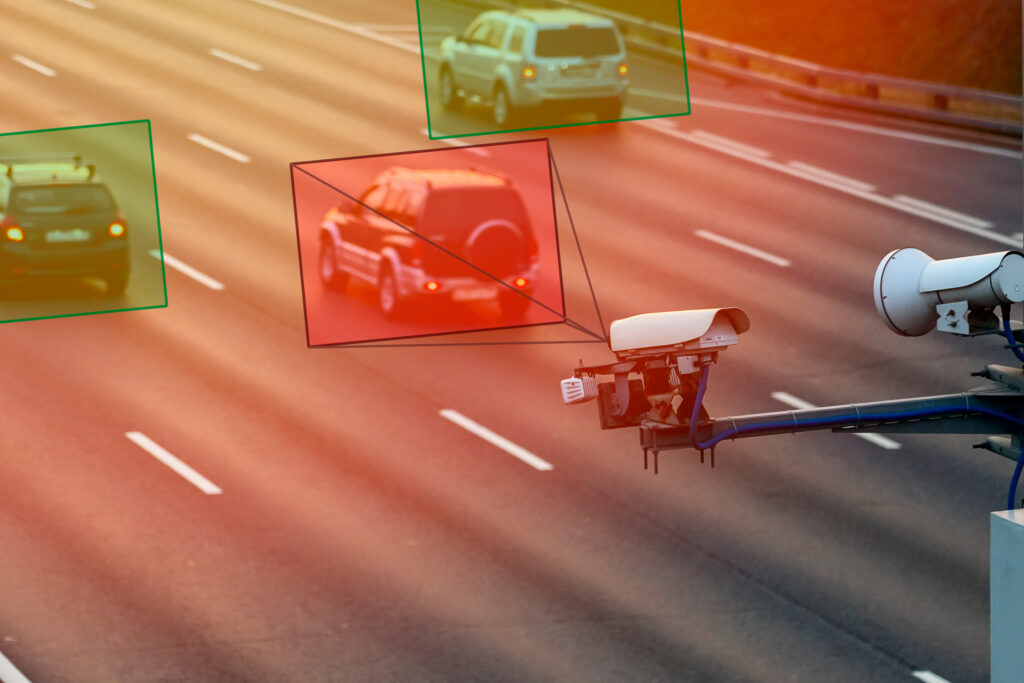

Il fermo amministrativo è una misura cautelare imposta dalla Pubblica Amministrazione, per mezzo dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, per obbligare il cittadino a saldare un debito fiscale o amministrativo non pagato. Il fermo colpisce beni mobili registrati, in primis veicoli a motore, e impedisce al destinatario del provvedimento di circolare legalmente.

Normativa di riferimento

La disciplina del fermo amministrativo si fonda:

- sull’art. 214 del Codice della Strada che vieta la circolazione dei veicoli sottoposti a fermo e art. 214 bis che disciplina l’alienazione dei veicoli in caso di fermo;

- sul Codice civile, per le norme generali in materia di esecuzione forzata.

Procedura di iscrizione

- notifica della cartella esattoriale per il pagamento del debito (es. tassa auto, multe, tributi);

- in caso di mancato pagamento, l’ente può procedere, dopo 60 giorni, all’iscrizione del fermo;

- l’intimazione avviene tramite un preavviso di fermo;

- trascorsi ulteriori 30 giorni senza adempimenti, si iscrive il fermo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Effetti del fermo amministrativo

Il fermo produce le seguenti conseguenze:

- il veicolo non può circolare su strada pubblica;

- il veicolo non può essere venduto, demolito o esportato fino alla cancellazione del fermo;

- il mezzo può essere custodito in area privata, ma non può essere utilizzato;

- se il mezzo viene posto in circolazione, in violazione del fermo, è prevista una sanzione pecuniaria e confisca del mezzo.

Cancellazione del fermo: come si ottiene

Per rimuovere il fermo amministrativo bisogna:

- pagare integralmente il debito o presentare un piano di rateizzazione approvato;

- ottenere la revoca del fermo dall’agente della riscossione;

- presentare formale ricorso contro il fermo amministrativo;

- presentare la documentazione all’ACI – PRA per ottenere la cancellazione formale.

Il pagamento può essere anche spontaneo, ma serve la quietanza dell’Agenzia per cancellare il vincolo.

Veicoli esclusi dal fermo amministrativo

Non tutti i veicoli possono essere sottoposti a fermo. Sono esenti:

- veicoli strumentali all’attività di impresa o professione;

- mezzi usati da persone con disabilità, iscritti nei registri sanitari;

- veicoli destinati a uso pubblico o di emergenza.

Per ottenere l’esclusione è necessario documentare l’uso funzionale e richiederla prima dell’iscrizione del fermo.

Impugnazione e ricorsi

Il destinatario del fermo può:

- presentare istanza in autotutela all’Agenzia delle Entrate;

- proporre ricorso al Giudice di Pace, alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado o al Tribunale ordinario, a seconda del tipo di credito.

Il ricorso deve essere tempestivo e fondato principalmente su vizi di notifica e prescrizione del debito.

Giurisprudenza sul fermo amministrativo

Danno da fermo amministrativo

Cassazione n. 13173/2023: il danno derivante da un fermo amministrativo illegittimo si configura con la concreta indisponibilità del bene, e può comportare il risarcimento di diverse tipologie di pregiudizio. Tuttavia, a differenza di un “danno in re ipsa” (che si presume esista per il solo verificarsi di un evento dannoso), l’esistenza e l’ammontare di questo danno non sono automatici, ma devono essere provati da chi lo richiede. Tale prova è soggetta agli ordinari oneri probatori, che possono essere soddisfatti anche tramite il ricorso a presunzioni. Queste presunzioni possono, ad esempio, confermare l’intenzione del proprietario di utilizzare il proprio bene secondo la sua destinazione normale, dimostrando così il reale pregiudizio subito.

Fermo amministrativo e competenza territoriale riscossione Tributi

Cassazione n. 23889/2024: un provvedimento di fermo amministrativo è da considerarsi illegittimo se emesso da un ufficio provinciale del concessionario che opera in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente. La ragione risiede nel fatto che, nell’attività di riscossione dei tributi, l’Agenzia delle Entrate deve seguire precisi criteri di competenza territoriale. Da un lato, ogni atto impositivo deve essere emesso dall’ufficio che ha la competenza territoriale sul domicilio fiscale del contribuente, come stabilito dall’articolo 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973. Dall’altro, l’ufficio competente consegna il ruolo (ovvero l’elenco dei crediti da riscuotere) al concessionario che opera nello specifico ambito territoriale a cui tale ruolo si riferisce, in conformità all’articolo 24 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Fermo amministrativo e valore del bene

Cassazione n. 32062/2024: in materia di fermo amministrativo, la giurisprudenza ha stabilito che non è rilevante la sproporzione tra il valore del debito o della sanzione e il valore del bene su cui viene applicato il fermo. Questo perché l’articolo 86 del D.P.R. n. 602 del 1973, che disciplina il fermo amministrativo, non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito come requisito per l’applicazione di questa misura.

Leggi anche gli altri articoli dedicati a questo argomento