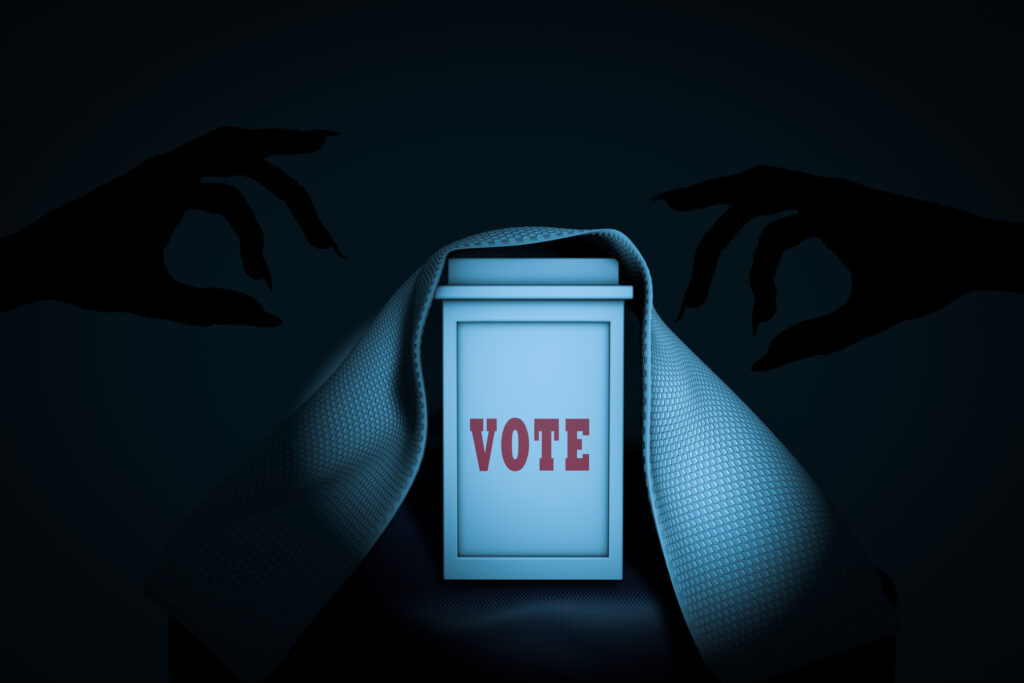

Scambio elettorale politico mafioso Scambio letterale politico-mafioso: guida al reato che punisce l'accettazione di voti promessi da appartenenti ad associazioni mafiose

Scambio elettorale politico mafioso: cos’è

Il delitto di scambio elettorale politico mafioso è un reato cruciale nella lotta contro le infiltrazioni mafiose nella vita democratica del Paese. Esso è previsto e punito dall’articolo 416 ter del Codice penale.

Cosa prevede l’articolo 416 ter c.p

La norma stabilisce che chiunque accetta la promessa di voti da parte di soggetti appartenenti ad associazioni mafiose (ai sensi dell’art. 416-bis c.p.) o tramite le modalità tipiche del metodo mafioso, in cambio di denaro, di altre utilità, o della disponibilità a soddisfare gli interessi dell’associazione, è punito con la stessa pena prevista per l’associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), ovvero la reclusione da 10 a 15 anni.. La medesima pena si applica anche a chi promette tali voti. Se il politico che ha accettato la promessa viene eletto, la pena è aumentata della metà, e in caso di condanna scatta sempre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Bene giuridico tutelato

Il bene giuridico tutelato da questa fattispecie non è solo l’ordine pubblico, ma anche il sistema democratico, con particolare riferimento al libero esercizio del diritto di voto, elemento fondamentale della sovranità popolare.

I soggetti dello scambio elettorale politico mafioso

Il soggetto attivo del reato può essere di due tipi. Da un lato, c’è chi accetta la promessa di voti, un “reato comune” che può essere commesso da “chiunque” purché non sia un membro dell’associazione mafiosa stessa (che annullerebbe il carattere sinallagmatico dello scambio). Sebbene il reato sia incentrato sul fenomeno elettorale, non è richiesta la qualifica formale di candidato, anche se l’effettiva elezione costituisce un’aggravante.

Dall’altro lato, c’è il procacciatore di voti. Originariamente, si richiedeva l’uso del “metodo mafioso”. La riforma del 2019 ha affiancato a questa ipotesi quella in cui la promessa provenga da soggetti appartenenti ad associazioni mafiose, anche per contrastare il fenomeno delle “mafie silenti” dove l’intimidazione è meno evidente. Anche in questo caso si tratta di un reato comune, poiché può essere commesso anche da chi non è un associato, ma agisce con metodi mafiosi.

Il soggetto passivo del reato invece è soprattutto lo Stato e, secondo parte della dottrina, anche l’ente territoriale interessato dalle elezioni.

Condotta criminosa: in cosa consiste

La condotta criminosa consiste nell’accordo tra il candidato e i soggetti mafiosi (o che agiscono con metodo mafioso), direttamente o tramite intermediari. In virtù di questo patto, i soggetti si impegnano a procurare voti in cambio di denaro, altre utilità, o la disponibilità del politico a soddisfare gli interessi della mafia.

Oggetto dello scambio elettorale politico mafioso

Come specificato anche dalla sentenza della Cassazione n. 23810/2025 “Il reato di scambio elettorale politico mafioso ha per oggetto la – promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416 bis- e si consuma con la mera stipulazione dell’intesa illecita.”

Tipologia di reato

È un reato di pericolo, perché è sufficiente la “promessa” di procurare voti, non è richiesto l’effettivo procacciamento o l’erogazione di denaro. Le vicende successive all’accordo non incidono sul perfezionamento del reato, ma possono aggravarne la pena. Per “altra utilità” si intendono tutti i vantaggi, economici o meno, diversi dal denaro (es. posti di lavoro, appalti, provvedimenti amministrativi).

Elemento soggettivo dello scambio elettorale politico mafioso

L’elemento soggettivo del reato è il dolo generico: la volontà dell’accordo delittuoso. Il reato è istantaneo e si consuma nel momento dell’accettazione della promessa da parte del politico e della formulazione della promessa da parte del procacciatore di voti, indipendentemente dalla loro realizzazione. Essendo un reato di pericolo, non è configurabile il tentativo.

Aggravante a effetto speciale

Infine, il comma 3 dell’art. 416-ter c.p. prevede un’aggravante a effetto speciale che aumenta la pena della metà se il politico, a seguito dell’accordo mafioso, viene effettivamente eletto. Questa circostanza, pur rilevante, è spesso complessa da dimostrare in giudizio, soprattutto nel determinare l’effettivo impatto del contributo mafioso sul risultato elettorale.

Leggi anche gli articoli che trattano argomenti correlati