Il supercondominio Supercondominio: cos'è, requisiti, obbligatorietà, differenze con il condominio parziale, ripartizione spese e giurisprudenza

Cos’è il supercondominio?

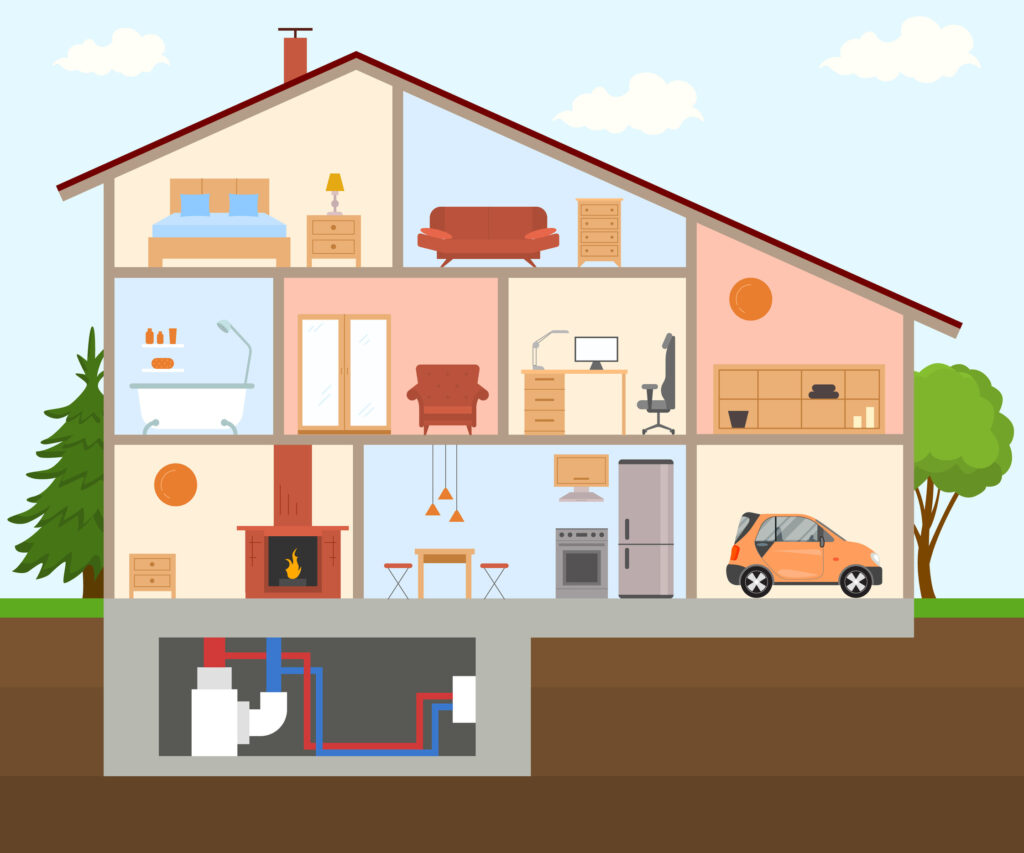

Il supercondominio è un tipo particolare di condominio, che insorge quando più edifici, aventi parti comuni, sono organizzati in un unico complesso. Questo istituto, disciplinato dall’art. 1117-bis c.c., si applica quando più condomini condividono spazi, strutture o servizi comuni, rendendo necessaria una gestione unitaria per la loro amministrazione e ripartizione delle spese.

Il supercondominio sorge in pratica quando più condomini condividono parti comuni come strade, parcheggi, impianti di illuminazione, fognature, ingressi, giardini o servizi comuni. Trattasi di una struttura sovraordinata che regola i rapporti tra singoli condomini appartenenti a edifici distinti, ma collegati da elementi comuni.

Il supercondominio è una realtà sempre più diffusa nei grandi complessi residenziali e richiede una gestione attenta e strutturata. La sua disciplina è simile a quella del condominio ordinario, ma con alcune peculiarità.

La Cassazione ha ribadito più volte l’obbligo di una gestione unitaria, specialmente in relazione alle spese e alla nomina dell’amministratore. È quindi fondamentale conoscere le norme applicabili per evitare conflitti tra condomini e garantire una corretta amministrazione.

Esempi pratici di supercondominio

- un complesso residenziale formato da più palazzine con un unico ingresso, un vialetto d’accesso e un parcheggio comune;

- un gruppo di edifici che condividono un’area verde o un impianto idrico centralizzato;

- un residence con più unità abitative e un sistema di sicurezza comune.

Requisiti per la nascita del supercondominio

Secondo la giurisprudenza, il supercondominio nasce ipso iure et facto, ossia automaticamente, quando più condomini utilizzano e godono di beni e servizi comuni. Non è necessario un atto costitutivo formale, poiché la sua esistenza dipende dalla presenza di elementi comuni tra edifici autonomi.

Alla luce di quanto detto finora i requisiti fondamentali per il suo riconoscimento sono:

- pluralità di condomini: devono esserci almeno due distinti condomini;

- esistenza di parti comuni: devono essere presenti beni o servizi ad utilizzo collettivo;

- una gestione unitaria, indispensabile a causa della condivisione di elementi comuni.

Il supercondominio è obbligatorio?

La legge non rende obbligatoria la formazione di un supercondominio. Ciò nonostante, nel caso in cui diversi edifici condividano servizi indispensabili, ad esempio reti idriche o impianti di riscaldamento, costituire un supercondominio si rivela frequentemente necessario per assicurare una gestione efficace e una divisione dei costi equa.

Differenza tra condominio parziale e supercondominio

È fondamentale distinguere tra condominio parziale e supercondominio, poiché spesso i due concetti vengono confusi.

|

Aspetto |

Condominio Parziale |

Supercondominio |

|

Definizione |

Un condominio in cui solo alcuni condomini utilizzano un bene comune. |

Più condomini distinti che condividono strutture comuni. |

|

Normativa |

Art. 1123, comma 3, c.c. |

Art. 1117-bis c.c. |

|

Nascita |

Non è automatico, ma deriva da una specifica suddivisione delle spese. |

Nasce automaticamente se ci sono beni comuni tra più condomini. |

|

Gestione |

L’amministrazione riguarda solo alcuni condomini. |

Necessita di un’amministrazione unica per le parti comuni. |

Un esempio pratico di condominio parziale è una palazzina in cui solo alcuni condomini beneficiano dell’ascensore o del garage, mentre gli altri no. In questo caso, solo chi ne usufruisce dovrà partecipare alle spese di gestione e manutenzione.

Ripartizione delle spese

La gestione economica del supercondominio segue le regole generali del condominio. Le spese vengono suddivise tra i condomini in base alle regole sancite dall’art. 1123 c.c, ossia in base al valore della groprietò di ciascuno, all’uso che ciascuno può farne e all’utilità che il gruppo di condomini ne trae.

Le principali categorie di spesa sono rappresentate dalle:

- spese ordinarie: manutenzione di vialetti, illuminazione, aree verdi;

spese straordinarie: ristrutturazioni, rifacimento fognature, sostituzione di impianti comuni.

spese di amministrazione: compenso dell’amministratore del supercondominio, assicurazione, spese legali.

Se il regolamento di supercondominio prevede un fondo speciale per le spese straordinarie, i contributi dovranno essere versati in base ai criteri stabiliti dallo stesso.

Giurisprudenza

La giurisprudenza ha consolidato diversi principi in materia di supercondominio, chiarendo aspetti fondamentali della sua gestione e regolamentazione.

Cassazione n. 8254/2025: l’articolo 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile stabilisce che nei supercondomini o complessi con più di 60 partecipanti, ogni condominio è obbligato a nominare un proprio rappresentante per le decisioni ordinarie sulle parti comuni e per la nomina dell’amministratore. Questa nomina deve avvenire con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, quinto comma, del codice civile. Se un condominio non nomina il suo rappresentante, ogni condomino di quel condominio può rivolgersi al giudice affinché provveda alla nomina. Allo stesso modo, se alcuni condominii non designano il loro rappresentante, il tribunale può nominarli su richiesta anche di uno solo dei rappresentanti già designati. In sostanza, la legge impone una delega collettiva obbligatoria attraverso la figura del rappresentante per semplificare la gestione nei supercondomini più grandi.

Cassazione n. 22954/2022: Per riscuotere le quote dovute per la manutenzione dei beni comuni del supercondominio, l’amministratore deve rivolgersi direttamente ai proprietari delle singole unità immobiliari.

Cassazione n. 32237/2019: un supercondominio si costituisce automaticamente (“ipso iure et facto”) quando più edifici, anche se già organizzati in condomini separati, sono legati da beni o servizi comuni essenziali (manufatti, impianti, servizi) che impedirebbero ai singoli edifici di funzionare autonomamente. La definizione di “supercondominio” riprende quella di condominio, applicandola a una pluralità di edifici. Il legame di dipendenza tra le parti comuni che servono e gli edifici serviti fa sì che si applichino le norme specifiche del condominio anziché le regole generali sulla comunione dei beni.

Cassazione n. 15262/2018: Se un immobile privato subisce danni a causa di beni o parti comuni di uno specifico edificio all’interno di un complesso supercondominiale, l’unico soggetto responsabile legalmente è quel particolare condominio. Pertanto, l’azione legale va indirizzata verso quell’amministrazione condominiale, rappresentata dal suo amministratore, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo possa essere anche l’amministratore del supercondominio.

Leggi anche gli altri articoli in materia di diritto condominiale